失敗しない人材採用|採用難を解決する最新手法を解説!

採用活動が思うように進まず、困っていませんか?少子高齢化や働き方の多様化など、人材を取り巻く環境は大きく変化しています。

この記事では、そんな時代の変化に対応できる、最新の人材採用手法を解説します。

目次

人材採用難の背景

今、多くの企業が人材採用において課題を抱えています。その背景としては次の2つが考えられます。

- 少子高齢化による労働人口の減少と採用競争の激化

- 企業と求職者のミスマッチ

少子高齢化による労働人口の減少

まず背景の一つとしては、少子化が進み、労働年齢人口が減少することで、単純に求職者が減り、企業が採用できる人数が限られていることが挙げられます。要は労働人口が減少する中で多くの企業で人手不足となっており、限られた求職者をめぐって企業間の競争が激化しています。

また、少子化により次世代の労働人口が減少する一方で高齢化した社員が定年を迎え、退職者数が年々増加しているのが現状です。

近年は労働人口の確保のため、外国人労働者の受け入れを進めているものの、まだまだ人手不足感は解決されていないところも多いのではないでしょうか。

採用競争の激化により応募者が集まらない

求職者側から見れば売り手市場となっており選択肢が増えてより条件の良い企業を選ぶことができる状況です。そのため企業はより魅力的な求人を出さなければ、応募者が集まりにくく、採用に必要な母集団形成ができず、適切な人材を確保することが難しくなっています。

企業と求職者の間でミスマッチが起きている

企業と求人のミスマッチとは、企業が求める人材像と、求職者が持つスキルや経験、価値観などが一致しない状態を指します。ミスマッチが起きると、内定辞退や早期離職、生産性の低下などさまざまな問題が生じ、採用における課題を悪化させてしまいます。

企業と求職者のミスマッチが起こる原因として、次のようなことが考えられます。

| 求人情報の不一致 | 企業が求めるスキルや経験、企業文化などが、求人情報に正確に反映されていない |

| 求職者の情報不足 | 求職者が、企業について十分な情報を得ることができず、誤った判断をしてしまう |

| 面接での情報不足 | 面接の際に、企業側と求職者側がお互いを十分に理解できていない場合、入社後にミスマッチに気づくことがある |

| 企業文化の相違 | 企業の価値観や働き方、社風などが、求職者の価値観と合わない場合、ミスマッチが起こりやすくなる |

企業と求職者のミスマッチは、人材採用が難しくなる大きな要因の一つです。企業は、ミスマッチを防ぐために、求人情報の正確性や求職者とのコミュニケーションを強化するなど、様々な対策を講じる必要があります。

人材採用難を解決するためのポイント

採用難の状況にあっても、適切な希望に合った人材を確保するにはどのようにすればよいのでしょうか?ここでは、採用難を解決するためのポイントについて、解説します。

ミスマッチを防ぐ対策をする

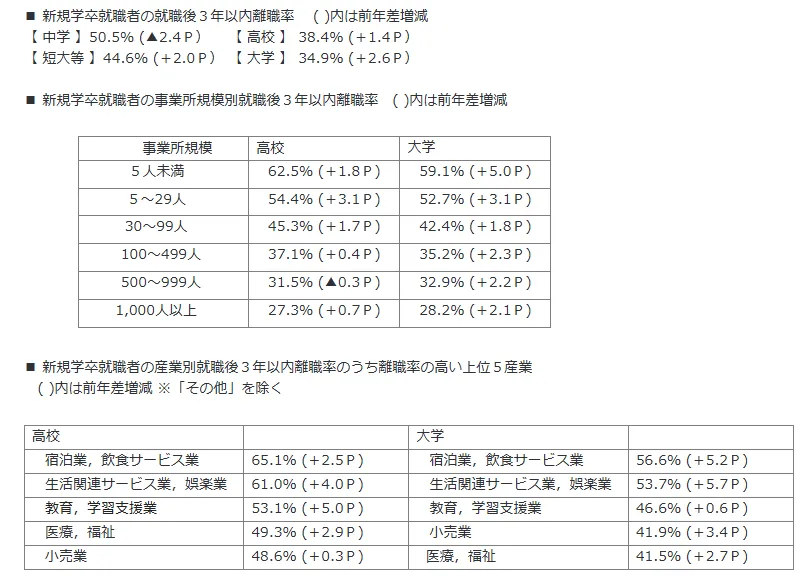

今特に問題になっているのが、新卒の離職率の上昇です。

厚生労働省が令和3年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況を取りまとめたデータによると、新規高卒就職者が38.4%(前年度と比較して1.4ポイント上昇)、新規大学卒就職者が34.9%(同2.6ポイント上昇)となり、前年度と比較して離職率が上昇しています。

引用:厚生労働省

ミスマッチを防ぐ対策として、次の2つが挙げられます。

- 必要な人物像を再考する

- 情報開示を徹底する

対策の1つ目は、「必要な人物像を再考する」ことです。

必要な人物像が明確でないまま採用を進めると、入社後にミスマッチが発生し、早期退職につながりかねません。

自社に必要な人材とは、どういう人なのか、改めて明確化しましょう。それは単に求めるスキルや経験を羅列するだけではありません。自社の文化や価値観、将来のビジョンを踏まえて、どのような人物を迎え入れたいのかを深く考え、社内で共有することです。

こうしたプロセスをしっかり経るほど「なんとなく受けてみようかな」「誰でも良い」人材を避け、自社にマッチした優秀な人材を引きつけやすくなります。

対策の2つ目は、「情報開示を徹底する」ことです。

企業と求職者の間で、仕事内容や企業文化、キャリアパスなど、期待と現実が大きく異なってしまうと、入社後にミスマッチが発生する要因となり早期退職につながる可能性が高まります。

公開する情報は、必要なスキルや給与、福利厚生といった求人票に記載する情報だけでなく、社風や社内の雰囲気、社員がなぜこの会社に入ったのかなど多面的な視点から言語化しにくい情報もSNSなどを活用して発信していくと良いでしょう。

企業情報の開示の方法として、会社説明会や面接といったフォーマルなものから、カジュアルな説明会であるミートアップの開催、交流会、SNSの投稿など、オンライン・オフライン、双方向コミュニケーションなどさまざまな方法を活用してみてください。

| 会社説明会・ミートアップ | 会社説明会で、企業について詳しく説明する。社員と求職者とのカジュアルな面談により、会社の雰囲気を知ってもらう |

| 面接 | 面接で、求職者の質問に丁寧に答える |

| インターンシップ | 実際の業務を体験してもらうことで、企業の雰囲気や仕事内容を理解してもらう。 |

| ウェブサイト | 企業のウェブサイトに、社員インタビューや仕事の流れなど採用課題に合わせた詳細な情報を掲載する。 |

| SNS | 企業のSNSアカウントで、会社の雰囲気や社風、価値観などを発信 |

情報を掲載する際は抽象的な表現ではなく、具体的な数字や事例を用いて説明しましょう。

なお、こうした情報開示の発信においては、次のようなコンテンツを発信しながら、効果を確認し、改善していくというようなPDCAを回していくと良いでしょう。

- 社員インタビュー

- 1日の流れ

- オフィス風景

- 福利厚生の紹介

- 研修制度やキャリアパスの紹介

- 社員座談会(動画もしくは記事)

- よくある質問(FAQ)

関連記事:採用広報とは?戦略設計や成功事例も紹介

多様な採用媒体を活用する

従来の求人媒体だけでなく、SNSや自社ウェブサイトなど、多様な媒体を活用することで、より幅広い層にアプローチできます。

それぞれの媒体の特徴を活かし、ターゲットとする人材にピンポイントでアプローチすることで、効率的な採用活動が可能になります。求人媒体によっては、低コストで多くの求職者にアプローチできるものもあります。

多様な媒体を活用することで、企業の認知度向上やブランドイメージの向上につながります。

関連記事:採用広告とは?採用広告の費用対効果を最大化させるポイントを解説

求職者のニーズに応える

現在、採用市場は新卒においては特に売り手市場が続いている状況で、企業は求職者の選択肢の一つにすぎません。求職者のニーズに応えることで、自社への興味関心を高め、応募につなげることができます。

さらに、求職者のニーズに応える取り組みは、企業の社会貢献活動や従業員への配慮といった側面からも評価され、企業イメージ向上につながります。

求職者のニーズを把握するために、下記のような方法を執るとよいでしょう。

| アンケート調査 | 現職の従業員や退職した従業員へのアンケート調査を行い、働き方に関する意見や要望を把握します。 |

| 求職者へのヒアリング | 面接の際に、求職者のキャリアプランや希望する働き方などを詳しくヒアリングします。 |

| 競合企業との比較 | 競合企業の採用情報や福利厚生などを比較し、自社の強みと弱みを把握します。 |

求職者のニーズに応えることは、単に待遇を良くするだけでなく、企業の成長にもつながる重要な取り組みです。求職者の多様な価値観を尊重し、働きやすい環境を提供することで、優秀な人材の確保と定着が期待できます。

採用プロセスを効率化する

応募者への返信が遅れると、他の企業に内定が出てしまう可能性が高まります。迅速な対応は、応募者の満足度向上にもつながります。また、効率的なプロセスを通じて、より多くの求職者と接し、ミスマッチを防ぐことができます。

採用プロセスを効率化するために、下記のような方法を執るとよいでしょう。

| 応募から入社までの期間短縮 | 各選考ステップの期間を短縮し、入社までの期間を短くすることで、応募者の熱意を維持することができます。 |

| オンライン化の推進 | 面接や書類選考をオンライン化することで、場所や時間の制約をなくし、応募者の負担を軽減できます。 |

| AIツールの活用 | AIを活用した応募書類の自動分析やチャットボットによる初期対応など、自動化できる業務は積極的に自動化することで、効率化を図ることができます。 |

| 応募者とのコミュニケーション強化 | 応募者とのコミュニケーションを密にすることで、応募者の疑問や不安を解消し、入社意欲を高めることができます。 |

採用プロセスを効率化することは、人材採用難を解決する上で非常に有効な手段です。応募者への対応を迅速に行い、ミスマッチを防ぐことで、優秀な人材を確保し、企業の成長に貢献することができます。

人材採用のおすすめ手法10選

ここでは、人材採用難を解決するおすすめの手法をご紹介します。

| 採用サイト |

|

|

| 人材紹介サービス |

|

|

| ソーシャルリクルーティング |

|

|

| 転職サイト |

|

|

| 採用イベント・合同企業説明会 |

|

|

| ポテンシャル採用 |

|

|

| ジョブ型採用 |

|

|

| ダイレクトリクルーティング |

|

|

| リファラル採用 |

|

|

| アルムナイ採用 |

|

|

採用サイト

自社で採用サイトを構築し、企業の魅力や仕事内容、社風などを詳細に発信します。求人広告だけでは伝えきれない情報を発信でき、企業のブランディングにも繋がります。

採用サイトのメリットは、下記の通りです。

- 詳細な情報発信によるミスマッチを防げる

- 採用ブランディングを構築できる

求人広告では文字数や掲載できる情報に限りがありますが、採用サイトでは写真、動画、社員インタビュー、オフィスツアーなど、企業のリアルな姿を詳細に伝えることができます。これにより、求職者は入社後のイメージを具体的に持ちやすくなります。

また、採用サイトは、企業の採用活動における「顔」となります。デザインやコンテンツに一貫性を持たせることで、企業が求める人物像や大切にしている価値観を明確に伝え、採用ブランディングを確立することができます。

一方で次の点にも注意が必要です。

- 制作・運用に時間とコストがかかる

- 単独では応募者を集めにくい

質の高い採用サイトを制作するには、企画、デザイン、コンテンツ制作、システムの構築など、多大な時間と費用が必要です。外部の制作会社に依頼する場合は、数十万~数百万円の費用がかかることもあります。

また、採用サイトは「待ちの採用」です。求人広告のように積極的に求職者の目に触れる機会が少ないため、自社の認知度が低い場合、サイトにアクセスしてもらうことが難しくなります。

人材紹介サービス

人材紹介サービスは、企業が求める人材像に合致する候補者を人材紹介会社(エージェント)が探し、企業に紹介してくれるサービスです。特に、専門性の高い職種や非公開求人など、自社だけではリーチしにくい人材を獲得したい場合に有効です。

人材紹介サービスのメリットは、下記の通りです。

- 採用活動の効率化が図れる

- 採用のプロによるサポートが受けられる

応募者の募集、書類選考、一次面接といった初期段階のスクリーニングをエージェントが行ってくれるため、企業側の採用担当者の工数を大幅に削減できます。

また、エージェントは常に最新の労働市場動向や、類似職種の給与水準などの情報を持っているため、採用戦略のアドバイスを受けることができます。

一方で次の点にも注意が必要です。

- 採用コストが高額

- 採用に関するノウハウが蓄積されにくい

候補者の入社が決定した場合にのみ料金が発生する成果報酬型の場合、採用が決定した場合の費用(紹介手数料)は、その候補者の理論年収の30~35%程度が一般的であり、決して安くはありません。例えば、年収500万円の人材を採用した場合、150〜175万円程度の費用が発生します。

また、採用活動の多くをエージェントに依存するため、自社内に候補者の見極めや面接手法、採用戦略立案などのノウハウが蓄積されにくい傾向があります。

ソーシャルリクルーティング

ソーシャルリクルーティングとは、Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなどのソーシャルメディア(SNS)を活用して人材を採用する手法です。企業の採用担当者や社員がSNSを通じて情報発信を行ったり、求職者と直接コミュニケーションを取ったりすることで、人材獲得に繋げます。

ソーシャルリクルーティングのメリットは、下記の通りです。

- 幅広い層へのリーチと潜在層へのアプローチができる

- 企業のリアルな情報を発信し、ブランディングを強化できる

各SNSには異なるユーザー層が存在するため、多様なバックグラウンドを持つ求職者にリーチできます。特に、まだ転職を具体的に考えていない「潜在層」にも、企業の魅力や日常の情報を発信することで興味を持ってもらう機会を提供できます。

また、オフィスの様子、社員の働き方、イベントの様子などを写真や動画で発信することで、企業のリアルな雰囲気や社風を具体的に伝えることができます。

一方で次の点にも注意が必要です。

- 運用に時間と労力がかかる

効果を出すには、定期的かつ継続的な情報発信が必要です。コンテンツの企画・制作、投稿、コメント返信など、日々の運用に時間と労力がかかります。

転職サイト

転職サイトは、DODA、リクナビNEXT、マイナビ転職といった総合型の求人情報サイトや、特定の業界・職種に特化した専門型の求人サイトに、企業が求人広告を掲載し、転職希望者からの応募を募る採用手法です。

転職サイトのメリットは、下記の通りです。

- スピード感のある採用ができる

- 企業の知名度・ブランディング向上にもつながる

広告を掲載すればすぐに求人情報が公開され、短期間で多くの応募を集めることが期待できます。急募のポジションや、大量採用が必要な場合に特に有効です。

また、求人広告を通じて、企業の認知度向上や、ポジティブなイメージ形成に繋がる可能性があります。

一方で次の点にも注意が必要です。

- 掲載費用が高い傾向がある

- 競合との比較をされやすい

掲載期間や広告のサイズ、掲載順位によって費用が異なり、数十万円から数百万円の掲載料がかかるのが一般的です。採用が成功しなくても費用が発生するため、投資対効果を慎重に見極める必要があります。

また、求職者は複数の企業の求人情報を比較検討するため、競合他社との給与水準や待遇、仕事内容などの比較が容易になります。自社の魅力が他社より劣ると判断された場合、応募に繋がりにくくなる可能性があります。

採用イベント・合同企業説明会

採用イベント・合同企業説明会は、就職・転職希望者が一堂に会する会場に企業が出展し、直接、自社の説明や質疑応答を行う場です。主に新卒採用で多く見られますが、中途採用向けの転職フェアなども開催されています。

転職サイトのメリットは、下記の通りです。

- 多数の求職者と一度に接点を持てる

- 企業の認知度が向上する

限られた時間で、一度に多くの求職者と直接会って企業説明や情報提供ができます。また、イベント会場でのブース出展や説明会でのプレゼンテーションは、企業の知名度向上に貢献します。特に、中小企業やあまり知られていない企業にとっては、効果的なPRの場となります。

一方で次の点にも注意が必要です。

- 準備に手間とコストがかかる

出展料はイベントの規模や種類によって大きく異なりますが、数十万円から数百万円と高額になる場合があります。加えて、ブース設営費用、パンフレットなどの資料制作費なども発生します。また、イベントの準備(ブースデザイン、資料作成、プレゼン練習など)から当日運営、終了後のフォローアップまで、多くの時間と労力がかかります。

ポテンシャル採用

ポテンシャル採用とは、求職者の現時点でのスキルや経験よりも、将来的な成長の可能性や潜在能力を重視して採用する手法です。

つまり、今すぐ活躍できる即戦力ではなく、将来の活躍が期待できる人材を積極的に採用しようとする考え方です。

未経験の分野でも、意欲と能力があれば育成できるという考えのもと、組織に新しい風を吹き込みたい場合に有効です。また、即戦力だけでなく、将来の中核となる人材を早期に確保し、組織の安定的な成長に貢献できます。

ポテンシャル採用のメリットは、下記の通りです。

- 優秀な人材を早期に確保できる

- 組織が活性化される

潜在能力の高い若手人材は、多くの企業が注目する貴重なリソースです。ポテンシャル採用を通じて、競合他社に先駆けて優秀な人材を確保することで、自社に有利な状況を作ることができます。

ポテンシャル採用では、経験やスキルだけでなく、潜在能力や考え方など、多様なバックグラウンドを持つ人材を採用します。これにより、組織内に多様な視点やアイデアが生まれ、新しい価値創造につながりやすくなります。

一方で次の点にも注意が必要です。

- 育成に時間がかかる

- ミスマッチのリスクがある

ポテンシャル採用では、即戦力となるスキルや経験を備えた人材ではなく、将来の成長が期待できる人材を採用するため、スキルを身につけるための教育や研修が必要となります。

また、ポテンシャル評価はあくまでも将来の予測であり、実際の業務で能力を発揮できるかどうかは、入社後に初めてわかる場合があります。ミスマッチが起こった場合、再教育や配置転換が必要になる可能性があり、時間とコストがかかります。

入社後の育成計画を事前に立て、定期的に進捗状況を確認する必要があります。また、経験豊富な社員をメンターとして配置し、新入社員の成長をサポートする体制を整える必要もあります。

ジョブ型採用

ジョブ型採用とは、企業が人材を採用する際に、職務内容(ジョブ)を明確に定義し、その職務遂行に必要なスキルや経験を持った人材を採用する手法です。

ジョブ型採用のメリットは、下記の通りです。

- 人材のミスマッチが防げる

- 生産性が向上する

職務内容が明確であるため、入社後に「自分がイメージしていた仕事と違った」といったミスマッチが起こりにくくなります。

従業員の定着率が向上し、採用コストの削減にも繋がります。

また、必要なスキルを持った人材をピンポイントで採用できるため、即戦力として活躍し、生産性の向上に繋がります。

自分の役割が明確になるため、業務に集中しやすく、効率的な仕事が期待できます。

一方でジョブ型採用のデメリットとして、柔軟性が低下することも懸念点として考慮しておきましょう。

職務内容が固定されるため、業務の変化や新しいプロジェクトへの対応が遅れる可能性があります。

また、組織改編や事業転換など、企業環境が大きく変化した場合、人材配置の柔軟性が低いというデメリットがあります。

従業員が新たなスキルを習得できるような研修プログラムを提供することで、新たな職務に対応できる人材を育成する体制を整える必要もあります。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業が採用広告などを通じて応募者を待つ従来の採用手法とは異なり、企業側から直接、欲しい人材にアプローチする採用手法です。

ダイレクトリクルーティングのメリットは、次の2点です。

- 入社後のミスマッチを削減できる

- スピード感のある採用ができる

広告を見て応募してきた人材ではなく、企業が求めるスキルや経験を持つ人材に直接アプローチするため、入社後のミスマッチが少なく、定着率向上につながります。

求職者を探す時間を短縮できるため、スピーディーに採用を進めることができます。特に、急募のときや特定のスキルを持った人材が必要な場合に有効です。

しかし、ダイレクトリクルーティングを導入する際は、採用担当者の負担が増えることを念頭に置く必要があります。

ダイレクトリクルーティングは、就活・転職サイトに採用広告を掲載したり、イベントへの声掛けをしたりするなど、「多くの求職者を集める」ためのコストは削減できます。しかし「事前にターゲットを絞って見極める」といった個々の候補者にかかる工数が増えるケースがあります。

個々の候補者に合わせたパーソナライズされたスカウト文を作成する必要があり、返信対応や面談設定など、個々の候補者とのやり取りが多数発生し、採用担当者の業務負荷が増える傾向にあります。

スカウトメール作成ツールや応募管理システムなどのツールを活用し、採用担当者の負担を軽減する対策を講じましょう。

リファラル採用

リファラル採用とは、企業が自社の従業員に、知り合いや友人を紹介してもらい、採用候補者を探す手法です。

リファラル採用のメリットは、下記の通りです。

- 定着率が向上する

- 採用コストが削減できる

紹介者は、自社の魅力を候補者に自らアピールすることで、自社への帰属意識が高まります。また、候補者は、「知人(紹介者)の面目を潰すことはできない」という気持ちになります。

紹介者と候補者の帰属意識が高まることで、定着率の向上に繋がります。

また、リファラル採用は、求人広告費や人材紹介会社への手数料などが削減でき、コスト効率が良い手法です。

ただ、リファラル採用をする際は社員と候補者の双方に配慮が必要です。

紹介した候補者が不採用になった場合、社員との関係性が悪化してしまう可能性も。

不採用時には、候補者だけでなく紹介した社員にも不採用の理由を伝え、関係性の悪化を防ぐ必要があります。

また、候補者には、採用前に実際の仕事内容や職場環境について、正確な情報を伝える必要もあります。

アルムナイ採用

アルムナイ採用とは、一度自社を退職した社員(アルムナイ)を再び雇用する採用手法のことです。

アルムナイ採用のメリットは、次の通りです。

- 即戦力として期待できる

- 定着率が高い

企業の文化や業務に既に精通しているため、新入社員よりも早く業務に貢献できます。新人教育にかかる時間やコストを削減することができます。

また、一度会社を経験しているため、企業への理解が深く、定着率が高い傾向があります。再度入社を決めたということは、企業への愛着や貢献意欲が高いと考えられます。

ただ、アルムナイ採用する際は、既存社員のモチベーションが低下する可能性があります。

アルムナイ採用された社員と既存社員との待遇面の違いに不満を抱く人もいないとは言えないでしょう。また一度自社を経験しているとはいえ、離職してからの入社になるので社内になじむまでのあり方が、一般的な新卒・中途入社とは異なります。

アルムナイ採用導入の際には、その目的やメリットを事前に既存社員にしっかりと説明し、理解を求めることが重要です。

このほか、人材募集の方法について詳細は「人材募集の方法17選!メリット・デメリット、集まらない時の対処法」で紹介していますので、ぜひご覧ください。

北陸で人材採用をお考えならlikelyにご相談ください

本記事では、人材採用難の背景や解決するための方法、人材採用のおすすめ手法などについて紹介してきました。

人材採用難の背景として、少子高齢化・労働人口の減少が大きな要因としてありますが、企業としてはミスマッチを防ぐ対策をしていくことで、最適な人材確保につなげやすくなります。

ただ、採用課題は企業によって異なり、効果的な施策も変わってきます。likelyではあなたの企業の状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。富山・石川・福井の北陸3県で人材採用の課題を抱えている企業様は、まずはこちらにご相談ください。

採用活動にお困りなら

likelyに

お任せください

資料請求する

採用に関するご相談やサービス内容に関する資料請求はこちらから。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

採用コンサルティングの詳細についてご不明な点がございましたらお問い合わせください。